中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

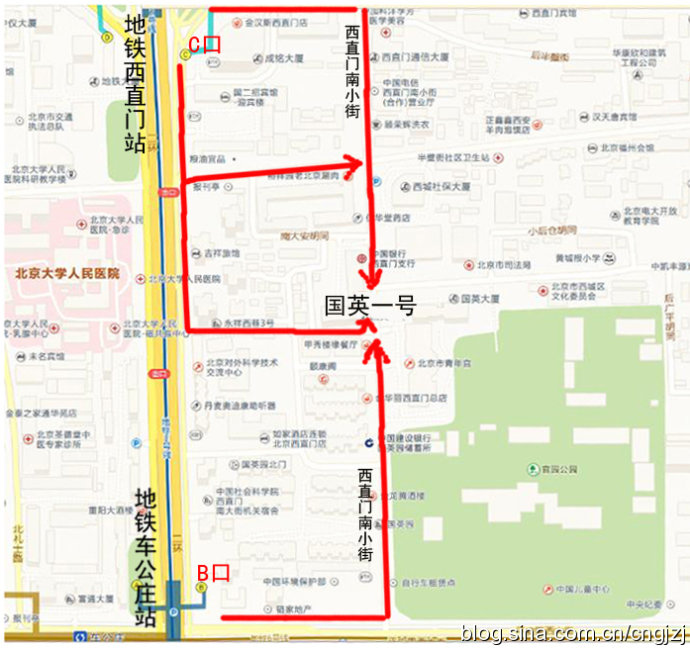

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2014年07月08日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

理升降调润燥治脾胃

中国中医药报

张泽生(1895年~1985年),江苏丹阳人,中医内科临床家,主任医师,教授。早年在丹阳开业行医,医名甚盛。1956 年调至江苏省中医院,为该院脾胃病专科的创始人。他在学术上继承孟河医派贺钧之衣钵,一生推崇张璐、叶桂,重视辨证,灵活施治,擅治脾胃病。

张泽生认为,脾胃健旺则五脏安和。四季脾旺则不受邪,脾胃的盛衰直接影响疾病的发生、发展、转化和预后。所以,对内伤诸病,应着眼脾胃,分清主次、轻重、缓急,妥为调治;治疗外感也要处处照顾胃气,邪势既衰则应尽早恢复胃气。用药则需反对滥施攻伐或滞补,以免损伤胃气。

升降润燥 复其特性

张泽生很赞赏叶天士“脾为阴土,胃为阳土,脾恶湿,宜升宜燥,胃恶燥,宜降宜润”之说,强调临证必须依据脾胃的特性及其相互关系,调整其升降润燥之偏。

他认为:升与降、润与燥相反相成,在病机上相互影响。如脾气下陷,可致清阳不升或气滞于中。胃气不降,可致浊阴上逆或腑浊内结。胃失润降,燥热太过,脾可成焦土;脾失健运,寒湿凝集,可伤及胃阳。临证须察在脾在胃,或脾胃同病,权衡两者何主何从,正确处以方药,以复其升降润燥之性。

益气升阳,提携中气,他常用党参、黄芪、当归、白术、甘草等,配升麻、荷叶、葛根;和胃降浊,濡润通导,多选旋覆代赭汤、枳实导滞丸、麦门冬汤、橘皮竹茹汤等;升清降浊,用六和汤;温化寒湿,消滞升清,则用费伯雄和中化浊汤(茅术、厚朴、茯苓、枳壳、青皮、砂仁、木香、乌药、山楂炭、神曲、车前、荷叶、煨姜);滋养胃阴,用麦门冬汤、沙参麦冬汤、消渴方;芳化燥湿,选平胃散、二陈汤、三仁汤、藿朴夏苓汤;脾阳、胃阴均虚,治宜兼顾而重在脾,但健脾不宜用温燥,宜用白扁豆、生薏仁、太子参、生白术、山药、莲子肉、茯苓、冬瓜仁、糯稻根等甘平之药,酌加沙参、麦冬、乌梅炭、石斛、白芍等甘寒不碍脾之品。

增液通便,常用增液承气汤加当归、火麻仁、全瓜蒌、决明子、郁李仁;老人多加肉苁蓉、黑芝麻;润燥还应加紫菀、杏仁、桔梗以开肺润肠;补气化痰,用人参伍莱菔子,一补一消;补气化瘀,选人参配五灵脂。

如一乳糜血尿患者,女,24岁,尿如米泔1年,曾用西药“海群生”及中药治疗未效。左腹疼痛,尿浊,夹有血块,舌胖苔白,脉濡细。查尿蛋白(3+),乙醚试验(+)。曾用益气利浊和营之剂调治月余未见改善。遂来诊,见左少腹坠痛,舌体胖大,脉转沉细。

法用补中固下,升清化浊。药用党参、炙黄芪、升麻、炒白芍、炒白术、当归、小茴香、乌药、萆薢、益智仁、桑螵蛸等。连服数剂,小溲转清,舌转淡红。连诊5次,尿检及乙醚试验均转阴,病获痊愈。

补养脾胃 勿峻勿壅

张泽生强调:“脾以运为健,胃以通为补。”主张平补、运补脾胃,不恃峻补、缓补。他认为脾虚多为运化无力、脾精不散、湿邪困中所致,故治疗重甘平助运。脾得健运则湿化气行,如单用甘腻峻补,反碍气机,助湿生满。所以临床常用五味异功散、香砂六君子汤、行健汤(黄芪、人参、茯苓、白术、甘草、当归、白芍、陈皮、砂仁、木香、青蒿、大枣、生姜)等方。

偏脾阳虚,选用黄芪建中汤、补中益气汤、理中汤等,但亦常加理气化湿之品,以畅泄气机;痰湿偏重,则不用参、芪等之甘,而取二术、薏仁、白扁豆、冬瓜仁、茯苓,配法半夏、陈皮、厚朴、荷叶、郁金等,以奏健脾化湿、芳化辛开之功,使脾胃自苏;对气滞脘痞,兼有中虚者,喜用枳实消痞丸,以辛开苦泄,理气助运;中虚食滞,用枳术丸加味,消补兼施;泻痢初愈,每以扁豆、薏仁、山药、白芍、白术、木香、神曲等平补善后;胃纳不振,加砂仁、蔻壳、谷芽、麦芽、冬瓜仁等悦脾醒胃;久泻脾虚及肾,不用附、桂辛热之药,而配煨豆蔻、益智仁、补骨脂、吴茱萸、炮姜等,与甘温助脾药同用。

胃燥津伤,阴液不足,方用沙参麦冬汤、麦门冬汤、一贯煎,药选生地、玉竹、天花粉、石斛、南沙参、北沙参、黄精、麦冬等甘凉之品,不用熟地、阿胶等味厚滋腻之药。兼气虚时,参、芪、术多生用,或加瓜蒌、地锦草、蛤粉,使润中有通。

如上药无效,且胃酸缺少,而兼有肝经症状时,多配乌梅、白芍、木瓜、甘草酸甘化阴,少佐桑叶、厚朴花、佛手、川楝子等轻散不燥之剂。

某女,36岁,阴血不足,中州失濡,虚热犯胃,症见嘈杂、善饥,咽干,面易烘热,大便干结,舌红少苔,脉弦细数。以甘凉濡润、清肝和胃为治。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2014-07/07/content_87926.htm