中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

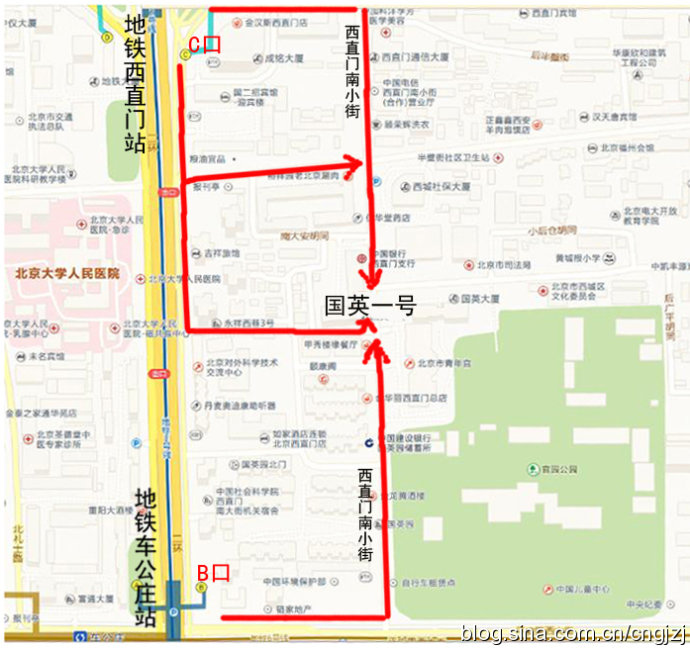

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年05月11日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

太阴病可用温药吐下

□ 冯世纶 胡希恕名家研究室

中国中医药报

拙作《读懂伤寒论》出版后,受到国内外同仁关注,同时,有不少同仁提出宝贵意见,其中不乏有关疑难问题的切磋者,促使笔者进一步学习认识经方。

2014年9月14日,笔者收到一条短信,对《伤寒论》第326条解读“表阴证可从汗从表解,里阴证可从吐下解,邪有直接出路”(《读懂伤寒论》第245页)提出质疑:“里阴证属太阴病,太阴病的治法是‘当温之’,宜服四逆辈,能用吐下法吗?”笔者答曰:“吐下用于里阳证,不能用于里阴证。”

回答完后,笔者思维矛盾顿起,为什么做出自相矛盾的回答呢?经反复思考,笔者认为,显然是因为自己对太阴病的治则仍认识不清所致。于是,笔者重新仔细研读仲景书,并反复揣摩胡希恕先生有关论述,同时结合临床,对太阴病治则进行了再认识,兹与同道汇报、分享如下。

胡希恕论经方辨证论治实质

要明了太阴病的治则,首先要了解经方辨证论治的实质。

胡希恕先生提出:“患病机体之所以有六经八纲一般的规律反应,主要原因不是来自疾病的外在刺激,而是来自机体抗病的内在作用……屡有未治即愈的病,都不外是机体抗病斗争胜利的结果,不过往往由于自然良能的有限,机体虽不断斗争而疾病竞不得解,于是则机体与疾病交争的形式亦随时地反映出来:中医所谓表证者,即机体欲借发汗的机转,自体表以解除疾病而尚未得解除的形象;中医所谓为里证者,即机体欲借排便或涌吐的机转,自消化管道以解除疾病而尚未得解除的形象;中医所谓半表半里证者,即机体欲借诸脏器的协力作用,自呼吸、大小便、出汗等方面以解除疾病而尚未得解除的形象。此为限于机体的自然结构,而势所必然地对病斗争的固定方式,以是则表、里、半表半里便规定了凡病不逾的病位反应。若机体的机能亢进,则就有阳性的一类证候反映于病位;若机体的机能沉衰,则就有阴性的一类证候反映于病位。一句话,疾病刺激于机体,机体即应之以斗争,疾病不解,斗争不已。疾病的种类虽殊,而机体斗争的形式无异,此所以有六经八纲的一般地规律反应。由于以上的说明,则中医辨证施治,正是适应机体抗病机制的原因的疗法。“(参见《胡希恕讲伤寒杂病论》第28页)

胡希恕先生论述简括为一句话来说,即经方辨证论治的实质,是顺应人体抗病机制的原因疗法。人体抗邪外出,由于病位的不同而出路不同,因此治法也不同:病在表用汗法,病在里用吐下法,病在半表半里用和法。

经方治病,以祛邪从病位而论,病位在里时,邪有直接出路,故适应于吐下。此治则适用于里阳明病,大家已深信不疑。那么,为什么有人提出里阴证太阴病不能用吐下法呢?为什么自己不坚信太阴治用吐下?原因有三:

其一,对太阴病治则,只注意到“当温之”,即温之是温补,温补可愈病,而未重视邪的出路。后世注家多认为《伤寒论》第277条:“自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈”即是太阴病的治则,这无疑是正确的,但是忽略了病邪的出路。因此,在泛论太阴病的治则时,往往强调温补,而吐下是阳明病常用之法,太阴病提纲又有“若下之,必胸下结鞕”警句,因而渐渐形成太阴禁吐下的印象。

其二,未全面理解太阴病提纲:《伤寒论》第273条:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛;若下之,必胸下结鞕”。胡希恕注:“太阴病,即里阴证,它经常以腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛等一系列症状反映出来,故凡病若见此一系列症状者,即可确断是太阴病,依治太阴病的方法治之,便不会错误。太阴病的腹满属虚满,慎勿误为阳明病的实满而下之;若误下之,则必致胸下结鞕之变。”胡老特别强调,这里的腹满不是阳明病的实满,故慎勿误为阳明的实满而下之。

需要注意的是,太阴病提纲有“腹满而吐”,是邪在里的虚寒证,治法即第277条:“自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈”,即治疗原则是用温,即温中祛里寒。里寒邪气从何处被驱除?这就是胡希恕先生提出的“中医所谓为里证者,即机体欲借排便或涌吐的机转,自消化管道以解除疾病而当未得解除的形象”,是说“当温之”,即含有通过温中使正气旺,驱邪从下排出,或从上排出(涌吐)。

其三,经方原有许多用温药吐下治疗太阴病的方证,如走马汤、三物备急丸等,王叔和整理时大多置于《金匮要略》,同时又强调《伤寒论》用六经辨证,而《金匮要略》用脏腑经络辨证,于是使后世读者看不到治太阴病用温药吐下的方证,亦是造成误认为太阴病不用吐下的重要原因之一。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2015-05/08/content_98710.htm