中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

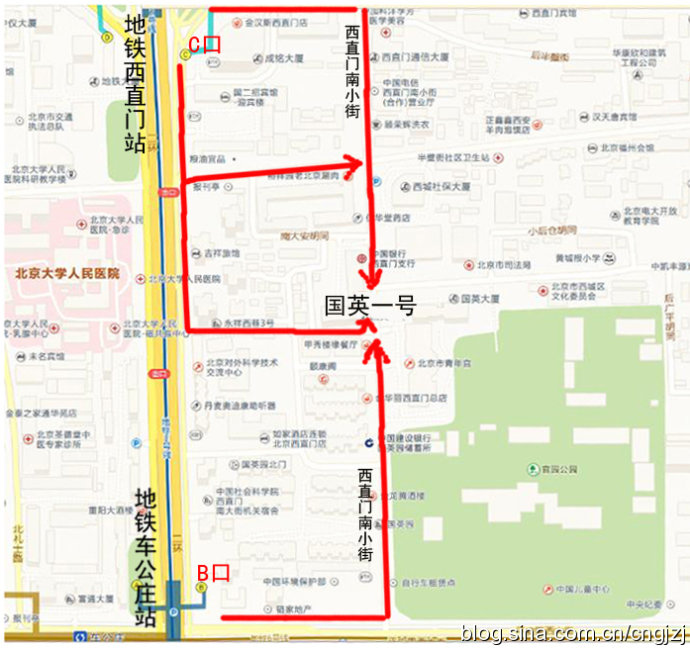

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年05月28日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

辨证论治首见于《证治要义》

□ 陈永灿 浙江省中医药研究院

中国中医药报

首次出现“辨证论治”一词的中医文献是《证治要义》,刊刻于1775年,比已知最早记载这一词组的《医门棒喝》(章虚谷撰于1825年)向前推进了50年。

《证治要义》作者陈当务对“辨证论治”具体内容做了较为清楚的论述,与现代对这一术语的内涵表述高度接近。

近日拜读张效霞先生大作《辨证论治的由来》(《中国中医药报》2015年4月2日),犹如春风拂面,使笔者对“辨证论治”从古到今的来龙去脉更加清晰。近年来,笔者在承担国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目之《证治要义》的整理研究过程中发现,“辨证论治”一词最早见于清代陈当务著的《证治要义》,并对其内涵有较为具体的论述,而非张先生提出的最早出现于1955年。

“辨证论治”说法沿革

现代中医学将“辨证论治”提炼为中医学术的基本特征,认为是中医认识和治疗疾病的基本原则,并提出“证”是人体在疾病发展过程中的某个阶段包括功能和器质病理状态的概括,临床处理疾病以“证”为核心,辨“证”而论治,这正是中医学理论体系有别于其他医学学科的独有特点,也反映出中医临床思维模式和中医学术发展的固有规律。

然而,“辨证论治”这一中医学术特征的形成不是在一朝一夕之间,而是历代医家经过反复而漫长的临床实践和理论探索总结出来的,这些实践和探索沉积在富饶厚实的中医典籍之中。

孟庆云先生在其《辨证分型不能代替辨证论治》长文(《中国中医药报》2012年2月29日及3月1日)中曾举马王堆医书《五十二病方》和《黄帝内经》十二方为例,主张“对症治疗可堪为辨证论治的简单方式或初级形式”。到了东汉,医生张仲景著《伤寒杂病论》,才开启“辨证论治”学术思想体系形成的进程,也成为我们追溯“辨证论治”说法的源头活水。

历代医籍亦较多出现与“辨证论治”一词相似的提法,如宋代陈言在《三因极一病证方论》指出“因病以辨证,随证以施治”;金代刘河间《素问玄机原病式》则重视病机,相机施方,倡导病机辨证;元代朱丹溪将中医临床治疗过程概括为“脉因证治”,其门人专门整理编撰有《脉因证治》一书;明代医家徐春甫在《古今医统大全》中提出“因病施治”;明代医家周之干在《慎斋遗书》中列有“辨证施治”一节,认为“见病医病,医家大忌”,“惟见一证而能求其证之所以然,则本可识矣”;明代医家张景岳在《景岳全书》中有“诊病施治”的说法,总结出阴阳为纲,表里、虚实、寒热为变的辨证方法,使中医诊治疾病的思路流程更加简洁明了;清代医家徐灵胎《伤寒类方》则有“见症施治”之称;清代医家章虚谷在《医门棒喝》中用了“辨证论治”一词。

然而,“辨证论治”成为具有规范内涵的中医名词,则是任应秋先生在20世纪50年代提倡的,并对中医临床“辨证论治”体系给予了全面阐述。

首见于《证治要义》

中医学术界目前普遍认为,最早提出“辨证论治”一词的是清代医家章虚谷,他在《医门棒喝·论景岳书》中说:“窃观景岳先生,才宏学博,平生著作数十万言……不明六气变化之理,辨证论治,岂能善哉!不识六气变化,由不明阴阳至理故也。”

3年前,笔者有幸参与国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目工作,承担浙江项目组之《证治要义》医籍的整理研究,校注期间,欣然看到“辨证论治”四字竟在《证治要义》中出现。经考证,确定“辨证论治”最早见于《证治要义》,由清代医家陈当务首先提出。陈当务,字惠民,清代康熙至乾隆时期抚州(今江西临川)人,寿逾70,但生卒年不详。

《证治要义》中提到“辨证论治”词组的有两处:一在卷七“药方”,其开卷云:“本集前后共计三百八十七方。因古人一方可治数十病,而一病又兼数方,难以重复,故另汇于此。以仲景公之方列前,诸名医之方列后。凡集中辨证论治,旁边有厶角圈者,即是药方,细心查之自见。”一在戴第元“叙”,其云:“若喜惠民之学,辨证论治,妙义天开,能使不知医者,亦能知病之原委,诚有功于民生。”

该书序言载,陈当务约于乾隆二十八年(1763年)完成了《证治要义》十卷的撰写,成稿后复经3次修改,历时9年,最终由其友人于乾隆四十年(1775年)刊刻出版。根据《中国中医古籍总目》所载,《证治要义》现存版本有清乾隆四十年乙未(1775年)刻本及清乾隆五十年乙巳(1785年)惠民堂刻本。笔者目前找到的即惠民堂刻本为上海市图书馆藏本,保存完好,刊刻清晰,字迹工整,其出版至今已过去四个甲子,“辨证论治”一词的出现距今刚好240年。

已知《医门棒喝》一书,由作者章虚谷撰于1825年。推算可知,《证治要义》撰著出版要比《医门棒喝》提前整整50年。可见,首次出现“辨证论治”一词的中医文献是《证治要义》,而非《医门棒喝》;提出“辨证论治”称谓的第一人是陈当务,而非章虚谷。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2015-05/27/content_99544.htm