中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

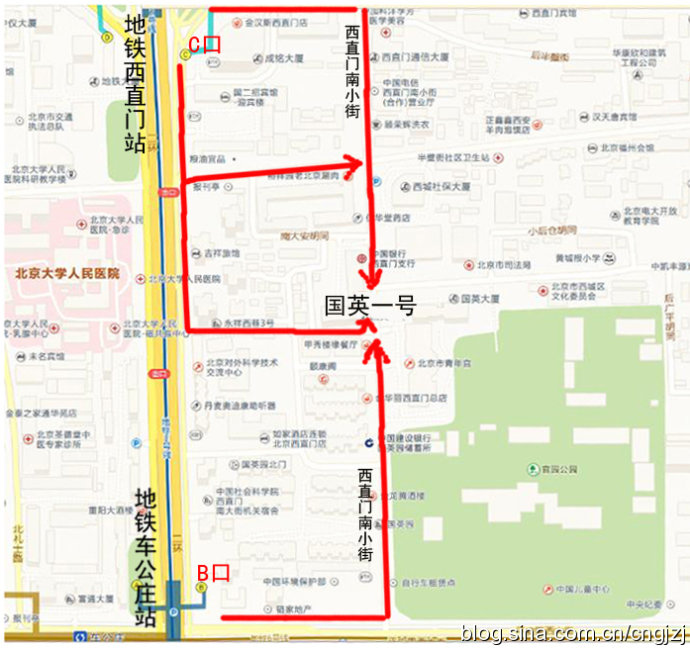

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年06月02日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

中医借喻式疗法举隅

□ 朱光 河南中医学院

中国中医药报

在丰富多彩的中医疗法中,有一类借喻式的治疗方法,非常形象贴切,且行之有效。这类疗法是中医学取象比类思维方式的具体反映,即借用自然界或生活中的常见现象来表述治疗方法的特点,如提壶揭盖、逆流挽舟、增液行舟、釜底抽薪等。兹介绍如下:

提壶揭盖

此法适用于小便不利之癃闭。其原理是:由中焦化生的水津通过脾之升清而归于肺,再通过肺之宣发与肃降而布散全身,以息、汗、尿的形式排出体外。

肺为“水之上源”,居脏腑之巅而被喻为“华盖”。当发生肺气郁闭时,便不能通调水道,从而出现小便不利的症状。

朱丹溪曾在一医案中对“提壶揭盖”法加以解释:“一人小便不通……此积痰在肺。肺为上焦,而膀胱为下焦,上焦闭则下焦塞,譬如滴水之器,必上窍通而下窍之水出焉。以药大吐之,病如失。”

朱氏在其所著《丹溪心法》论治小便不通时具体阐述了“提壶揭盖”法:“气虚,用参、芪、升麻等,先服后吐,或参芪药中探吐之;血虚,四物汤,先服后吐,或芎归汤中探吐亦可;痰多,二陈汤,先服后吐,以上皆用探吐,若痰气闭塞,二陈汤加木通、香附探吐之。”可见,朱氏主要是采用探吐法来“揭盖”,进而治疗肺气郁闭所致的小便不通。

探吐是一个人为引发胃气上逆的过程。《灵枢·经脉》云:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,环循胃口,上隔属肺”,说明肺胃相连,其气相通,均以降为顺。当胃气上逆时,即可引发冲逆肺气的“揭盖”反应。

事实上,取嚏是一种较之探吐更为简便、实用的“揭盖”方法。因为喷嚏是人体“阳气和利”(《灵枢·口问》)的具体表现,取嚏不仅可使肺气畅利而“揭盖”通利小便,临床证实对产后尿潴留、前列腺增生症及寒热闭肺或肺脾气虚等引发的小便不利均有立等之效。同时,古人亦有通过肺气降带动胃气降而治疗呃逆的方法,如《灵枢·杂病》:“哕(呃逆),以草刺鼻,嚏而已。”

著名老中医赵绍琴曾治疗两例患者,均运用了“提壶揭盖”的原理。一例患尿闭多日,诸法无效,唯赖导尿,处以苏叶、杏仁、枇杷叶各10克,水煎服,药后小便即通。另一例是其美国朋友之妻产后尿潴留,治十余日仍未效,即在通话时嘱其试用苏叶煎汤每日代茶频饮,两日后得知,病人服药后小便即利。

依据肺与大肠的关系,运用揭壶揭盖法其实还可用于治疗大便不通。肺与大肠相表里,肺气不宣可能会影响大肠传导,使大肠推动乏力而致便秘。通过“揭盖”,可以促肺气之降,从而增强大肠的推运之力,使糟粕外排,故可用于治疗邪闭于肺或肺气亏虚导致的便秘。

逆流挽舟

此法适用于外邪陷里而成之痢疾。临证可见恶寒发热,头身疼痛,无汗等,继而出现腹痛、里急后重、下痢赤白脓血等。

清代医家喻嘉言认为:“痢疾一证……至夏秋热暑湿之气交蒸互结之热……外感三气之热而成下痢。”进而强调“下痢必先从汗,先解其外,后调其内”。

对于表邪内陷、外邪入于阴、久痢阳气下陷等病理状态,喻氏均主张用“逆挽”之法,并推崇《和剂局方》人参败毒散为代表方,驱邪由里出表,攘外以安内。这一过程如逆水中挽舟上行,即所谓“逆流挽舟”。

人参败毒散由柴胡、桔梗、人参、川芎、茯苓、枳壳、前胡、羌活、独活、薄荷、生姜、甘草组成,用于治疗“伤寒时气,头痛项强,壮热恶寒,身体烦疼,及寒壅咳嗽,鼻塞声重,风痰头痛,呕哕寒热”。

喻氏以其“逆挽”,是认识到:“若元气素弱之人,药虽外行,气从中馁,轻者半出不出,留连为困;重者随元气缩入,发热无休。所以虚弱之体,必用人参三五七分,入表药中,少助元气,以为驱邪之主,使邪气得药,一涌而出,全非补养虚弱之意也。”如此扶正祛邪,可使表气疏通,里滞亦除,不治痢而痢自止,实蕴“陷者举之”之意。

吴鞠通在用此法时言:“暑湿风寒杂感,寒热迭作,表证正盛,里证复急,腹不和而滞下者,活人败毒散主之。”其中所述之“滞下”即痢疾之别称,而活人败毒散是由人参败毒去薄荷、易甘草为炙甘草而成。

基于对逆流挽舟法机理的认识,现今医者拓宽了其应用范围,如用于治疗急性病毒性肝炎、婴幼儿腹泻、肠胃型感冒、溃疡性结肠、久咳、慢性肾病等等,均取得良好效果。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2015-06/01/content_99720.htm