中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

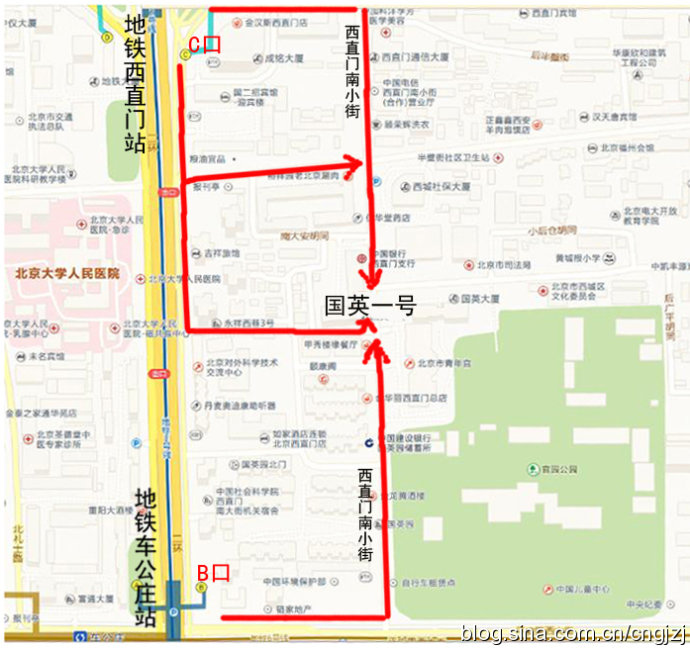

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年06月15日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

论药材含水量与经方剂量折算

□ 徐立鹏 穆兰澄 郭允 仝小林 中国中医科学院广安门医院

中国中医药报

经方本原剂量经现代考证后,已确证《伤寒论》中经方1两等于现代13.8克,千年之谜似已冰释。但按此折算标准选择经方剂量,仍然令人难免有所顾虑。

如大承气汤中,大黄的剂量为四两,按前折算标准的剂量合55.2克,而临床应用大承气汤治疗急性肠梗阻用10~30克即可达到满意疗效。又如小柴胡汤中,半夏用量为半升,按照伤寒名家郝万山教授提出的折算标准,其剂量约为50~60克,这与《中国药典》规定的3~9克的用量范围相去甚远。故此折算标准仍然难以作为临床处方用量的参考。

笔者通过对《伤寒论》所载方剂中药材的炮制法、煎服法和古代文献中用药习惯的分析,提出一种影响经方剂量折算的关键因素——药材含水量,以解释古今剂量的巨大差异问题,兹述如下。

古今用药习惯不同

现代方剂中使用的中药剂量均是指按照处方进行称重的、经过炮制加工以后的饮片重量。医师处方中所标注的“炙”或“炒”等脚注,均是指饮片在处方之前,生药所需进行的炮制方法。简而言之,现代中医开具处方中的药材是先炮制、后称重。 南北朝陈延之所著《小品方》中有“述旧方合药法”一卷,此标题说明,在陈延之所处的南北朝时期,合药法与之前相比已发生了变化,故称之为“旧方合药法”。唐代孙思邈所著《千金要方》中也明确提出“凡药治择熬炮讫,然后秤之以充用,不得生秤”,这说明从南北朝至唐代初期,药材计量的方法比较混乱,所以孙氏才特别强调用药时须先炮制、后计量。陈、孙两位医家的记述从侧面提示了前代医家一种不同当下的用药习惯——先计量、后炮制。

古今用药习惯差异的关键是药材含水量的差异。以下就《伤寒论》中炮制方法和药材来源对药材含水量的影响做逐一分析。

炙

《伤寒论》中厚朴多须“炙”。枳实在大承气汤中须“炙令黄”。与仲景同时代的许慎所著的《说文解字》云:“炙,炮肉也,从肉在火上”。故《伤寒论》中的“炙”指火烤。经过炙烤,以上诸药的含水量会显著降低。特别是枳实注文中的“炙令黄”,暗示枳实在“炙”之前是青色的、较为新鲜的枳实,其含水量甚高。

炮

《说文解字》云:“炮,毛炙肉也”,是指不剥皮地烤肉。《伤寒论》中的附子除生用外,均须“炮,去皮,破八片”。《本草经集注》有关“附子”炮制法的记载为后世明确了《伤寒论》“炮”附子的方法:将鲜附子置炉灶中,并以炉灰加热至稍微裂开,然后削去烤焦的黑皮,破开为八片。能“破八片”提示,炮后的附子质软易切,含水较多。

熬

《伤寒论》中的“熬”字,《说文解字》解释云:“熬,干煎也”,是指将药物置于瓦片上,以火焙干的方法。笔者于2014年9月亲赴仲景故里南阳田间捉到30条活水蛭,湿重为72.5克;如上法“熬”之后,干重减为14.6克,可知活水蛭的含水量高达约80%。

洗

半夏在小柴胡汤、半夏泻心汤等方中的炮制法均须“洗”。《本草经集注》记载了“洗”半夏的方法,并言“随大小破为细片,乃称以入汤中;若膏酒丸散,皆须曝燥乃称之”,提示入汤剂所用的半夏经浸泡去皮后并未进行干燥,而是直接切片投入汤剂。

去皮

桂枝汤中的肉桂(据日·真柳诚考证,桂枝应为“肉桂”)、大承气汤中的厚朴皆言“去皮”。“去皮”的前提条件是树皮类药材的含水量要高,否则完全干燥后则无法去除。

茵陈蒿汤中的大黄也需去除根皮。笔者分别对鲜大黄和干大黄进行去皮试验,前者可轻易削去外皮,而后者经曝干后则根本无法去皮。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2015-06/12/content_100146.htm