中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

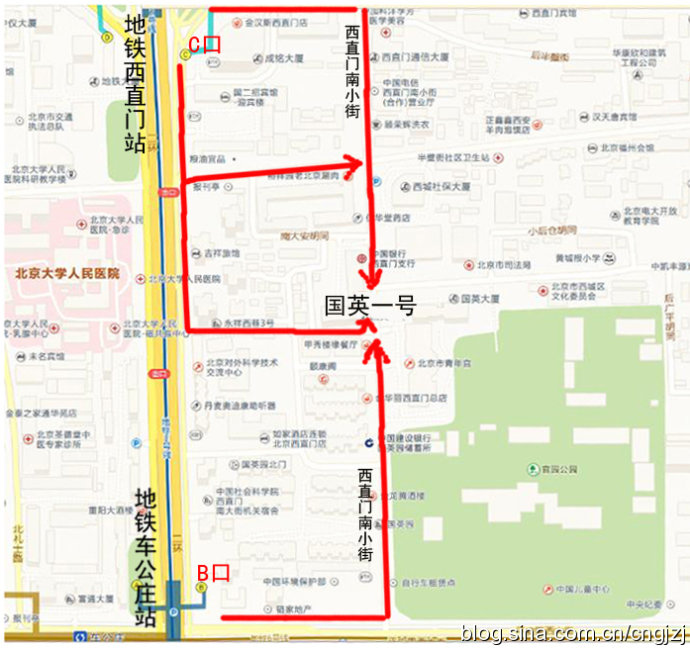

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年07月09日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

方证同条比类相附≠方证对应

□ 张效霞 山东中医药大学

中国中医药报

“方证同条,比类相附”是药王孙思邈对其所见到的《伤寒论》传本进行重新整理与编排的方法。

“究尽病源”——认真研究疾病的病机,然后针对病机,处方用药,是孙思邈孜孜以求的目标。

方”与“证”之间“相应”“相对”“对应”“相关”的基础是病机,若仅根据患者临床表现之“证”而应用或随症加减中医之“方”,则不符合中医“辨证审机论治”之灵魂。

“方证同条,比类相附”见于《千金翼方·卷九》孙思邈所撰写的“序论”,当今学者认为,最早提出“方证相对论”的,既不是明清的“错简派”医家,也不是日本江户时代的“古方派”医家,而是唐代药王孙思邈。

事实上,“方证同条,比类相附”只是孙氏对自己是如何整理改编《伤寒论》的概括性说明,与所谓的“方证相应”“方证相对”“方证对应”“方证相关”等没有丝毫关系。

孙思邈“方证同条”

重新整编《伤寒论》

众所周知,“方证同条”是孙思邈对其所见《伤寒论》“证”与“方”分开编排的方式进行重新整理的方法。

孙氏十分敬仰和推崇张仲景,认为他是唐以前最著名的医学家之一——“春秋之际,良医和缓,六国之时,则有扁鹊,汉有仓公、仲景,魏有华佗,并皆探赜索隐,穷幽洞微,用药不过二三,灸柱不逾七八,而疾无不愈者。”(《备急千金要方·序》),并特别强调学医者必须熟读和掌握仲景所著的《伤寒杂病论》一书:“凡欲为大医,必须谙《素问》《甲乙》……张仲景、王叔和等诸部经方。”(《千金要方·大医习业》)

在《千金翼方·卷九》开篇的“序论”中,孙氏较为详细地叙述了仲景之方在防治伤寒方面的重要性,以及自己如何将其重新编辑并收入《千金翼方》的过程。

孙氏对仲景给予了极高评价,“伤寒热病,自古有之,名贤睿哲,多所防御,至于仲景,特有神功”。虽然“其方行之以来,未有不验”,但可惜的是,当时即便医术高明的“太医疗伤寒,惟大青、知母等诸冷物投之,极与仲景本意相反,汤药虽行,百无一效”。更加令人痛心的是,因“术数未深,而天下名贤,止而不学”,致使“仆隶卑下,冒犯风寒,天行疫疠,先被其毒”。

正是基于“悯之酸心,聊述兹意,为之救法”的仁人济世之心,使孙氏决定对《伤寒论》加以重新整理和研究。

孙思邈时代的医师之所以对《伤寒论》“未能钻仰”,甚或“秘仲景要方不传”的主要原因,是当时流传的版本,“证”与“方”是分开编排的,即在论述完“证”之后,并没有将“方”的组成、加减及煎服方法等紧接着叙述,而是将所有的“方”单独编集在一起。

这样的编排方法,非常不便于医家临证之时检用,“旧法方证,意义幽隐,乃令近智所迷,览之者造次难悟”“寻思旨趣,莫测其致”,以至于“中庸之士,绝而不思”。

北宋王诛从蠢简中所得“仲景《金匮玉函要略方》三卷”本,依然是“上则辨伤寒,中则论杂病,下则载其方并疗妇人”,宋臣高保衡、孙奇、林亿等“遂以逐方次于证候之下,使仓卒之际,便于检用”。这种做法,实肇源余孙氏的“方证同条”,从“使仓卒之际,便于检用”系孙氏“须有检讨,仓卒易知”的变通之语中便可得知。

因此,我们可以十分有把握地说:孙思邈所见到的《伤寒论》传本,是“方”与“证”分开编排的。否则,“方证同条”也就没有任何必要了。

孙思邈认为研究《伤寒论》的目的不是为古而古,而是古为今用:“方虽是旧,弘之惟新。”在这样的思想指导下,遂有所选择,有所取舍,删去了《平脉法》《辨脉法》与《伤寒例》三篇,并创造性地提出了“方证同条”的编写体例。

换言之,鉴于临床行之有效的仲景之方只是由于“方”与“证”分开编排的缘故,才导致不利于执简驭繁地学习和应用的窘况,遂在总体上将同一方的若干条文所述的证候及其主治方剂联缀起来,并按太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病的顺序,相对集中地合为三阴三阳六病诸篇,使得“意义幽隐”“造次难悟”的《伤寒论》不仅“方证同条”,自成系统,而且颇便于临床检索应用,更有利于学习研读。

未完,全文链接:http://www.cntcmvideo.com/zgzyyb/html/2015-07/08/content_100985.htm