中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

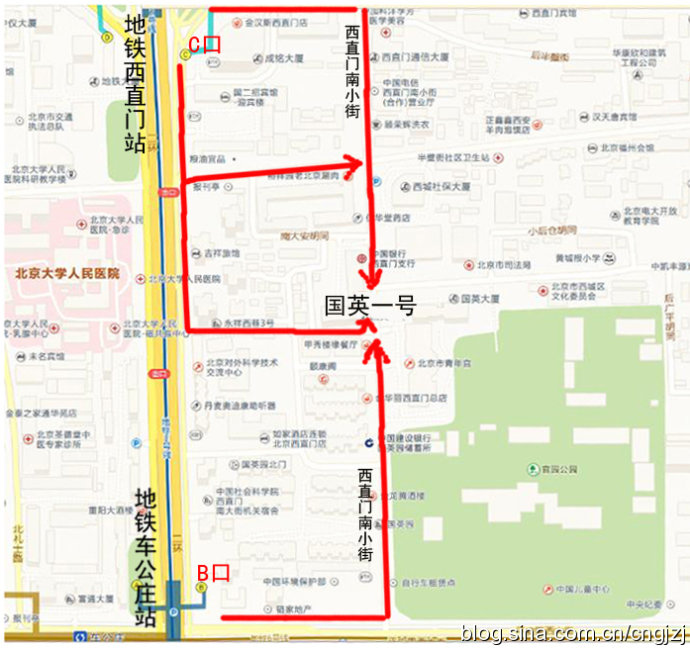

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2015年11月26日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

|

贵阳最完备的重要研发平台 培养人才发展民族医药 筑梦大健康 实现新跨越 |

| 2015-11-19 10:01 来源:多彩贵州网-贵州日报 |

|

|

|

|

贵阳中医学院有17名教师获批国家级名老中医学术继承人指导老师,2名教师成为首批全国骨伤名师。图为该院上课的场景。

贵阳中医学院有17名教师获批国家级名老中医学术继承人指导老师,2名教师成为首批全国骨伤名师。图为该院上课的场景。

核心提示 贵州大健康产业发展如火如荼,去年10月,全省66个新医药产业项目在各地集中开工,总投资达285亿元。今年上半年,全省大健康医药产业实现增加值220亿元左右;开工170个大健康医药产业项目,已投入资金203亿元,占全省产业投资比重达到了11%…… 医学高校与大健康产业联系紧密,如何抓住大健康产业发展的新机遇,是新形势下医学高校需要践行和努力的方向。贵阳中医学院把握大健康产业发展的新需求,在人才培养、发展民族医药上下功夫,并以此更好地服务我省大健康产业和医疗卫生事业。 无论哪个产业的发展,都离不开人才。针对贵州省医疗卫生领域高层次人才匮乏和基层人才短缺的问题,贵阳中医学院深化教学改革,加强师资力量,借此培养更多适合大健康产业发展的各类人才。 深化教育教学改革 贵阳中医学院以培养留得住、用得上的高等中医药人才为己任,实施“人才强校、质量兴校”战略,不断深化教学改革,提高教学质量,凸显办学特色,在学科专业建设、办学层次提升、综合实力增强等方面取得了显著成绩。 教学改革进一步深化,高水平教学研究成果不断涌现。近年来,该校在增加中药制药、中药栽培等9个社会急需专业的基础上,今年又根据大健康和苗医药产业发展的需要,获批新建苗医药学院和中医养生学院两个二级学院。建成省级教学实验示范中心5个,承担省级以上专业综合教改项目4个。获国家级质量工程项目7个,获省级质量工程项目37个。在近两届省级教学成果奖评选中,获一等奖2项。获国家级大学生创新创业项目31项。 学科建设稳步推进,加强学科整合力度,优化学科布局、凝练学科方向、突出学科特色和优势,在国家级和省级重点学科的建设上取得重大突破。学校现有国家级重点(培育)学科1个、国家中医药管理局重点学科18个、省级特色重点学科3个、省级重点学科6个。硕士授权学科体系不断完善,一级学科硕士授权点由1个增至3个,二级学科硕士授权点由13个增至20个,专业硕士授权点由1个增加至4个。 学术骨干平均年龄43岁 贵阳中医学院加强人才的引进和培养,人才队伍的结构和素质不断改善,涌现了一批学术造诣深厚、学术成果突出的专家学者。学校现有800余名教职工当中,具有高级职称人员322名,硕士以上学历教师315名,硕士生导师315名,博士生导师15名。不仅如此,贵阳中医学院刘尚义教授成为全国第二批“国医大师”,17名教师获批国家级名老中医学术继承人指导老师,2名教师成为首批全国骨伤名师,还有一大批享受国务院和省政府特殊津贴专家、省管专家、省优秀青年科技人才培养对象和贵州省名中医。 人才基地和人才团队建设卓有成效,学校现有贵州省人才培养基地2个,省级教学团队5个,省级科技创新人才团队4个,省研究生创新基地4个。 以苗医药为代表的民族医药研究团队成为引领了学校师资队伍的良性发展。团队现有学术带头人、学术骨干35名,平均年龄43岁,以中青年为主,副高以上职称者31人(其中正高级职称人员18人,占51%),硕士以上学位者21人(其中具有博士者16人,占46%),学术队伍中博士生导师1人,硕士生导师23人,高层次候鸟专家1人,省管专家5人。 人才队伍的壮大,为学校各项事业的发展打下了坚实的基础。 没有健全的中药新药研究学科体系及各类研究开发平台,民族医药发展必然受到制约。贵阳中医学院经过数十年的发展,深知这一点。 自20世纪90年代初以来,贵阳中医学院主持和参与开发的民族医药苗族药产品就达43个。目前上市的154个地标升部标的苗药品种,70%由贵阳中医学院开发或参与开发。 省内最完备的中药研发平台 贵阳中医学院已建成省内最完备的中药新药研究学科体系及各类研究开发平台。 近年来,该校新增国家级工程技术研究中心1个,省级工程中心4个,省级重点实验室(研究室)7个。截至目前,已拥有诸如贵州省中药制剂研究开发中心、贵州省生药重点实验室、苗医苗药治疗慢性疼痛重点研究室、贵州省民族药经皮给药制剂工程技术研究中心、贵州省中药民族药炮制与制剂工程技术研究中心等20个(含在建)中药、民族药研究开发平台。 目前,平台在中药资源、品种鉴定、中药栽培、中药化学、中药药理、中药制剂、生产工艺、质量标准、新药临床研究等中药民族药产业链各个环节,为贵州省中药民族药发展提供了有力的技术支撑,取得了一批重大科技成果。 全国苗医药研究基地 在建校之初,贵阳中医学院就在田野调查、经验继承、文献整理、实验研究、临床验证等方面,做了大量开拓性的工作,承担了大量科研项目,编著一批有影响的专著,取得了丰硕的科研成果,为我省民族医药学科的建立打下了基础。 贵阳中医学院积淀了深厚的苗医学功底,在苗医药文化的研究上起到了至关重要的作用。目前,贵阳中医学院已成为国内公认的苗医药研究基地。 自20世纪90年代起,贵阳中医学院就在中药专业硕士研究生培养中纳入了以苗药为代表的民族药研究方向,共培养该方向硕士研究生140余名;2001年起与中国中医科学院联合培养首批苗药研究方向的博士生2名;2006年开始举办全国第一个也是唯一一个中药学(苗药方向)本科专业,已经培养出两届本科学生101余名。同时,学校还编写了《苗医药发展史》等教材,出版了《苗医药研究与开发》等学术著作。 此外,国内专门从事苗医(苗药)理论与应用研究的高级职称专家和高层次人才在贵阳中医学院最为集中;学院还拥有“贵州省苗医特性与基础研究科技创新人才团队”。 近五年,该院获批科研项目1406项,获得各级各类科研奖项48项,发表学术论文3217篇,出版专著58部,获专利授权26项。教师主编、参编教材158部。 目前,贵阳中医学院申报授权新产品、新技术及新工艺专利60余项,自主和帮助企业开发了60多个新品种。 其中,8个单品种年销售额均超过亿元,其中全国首家在美国上市的医药企业——贵州同济堂制药公司生产的拳头产品“仙灵骨葆胶囊”便是由学院专家研制,2012年产值已超过8亿元。 十年来开发的中药民族药新药“理气活血滴丸”、“丹仙康骨胶囊”、“丹天颈舒胶囊”、“杏地咳喘胶囊”、“芍石护睛胶囊”、“经络舒胶囊”、“汝痔康胶囊“等均转让给贵州百灵、同济堂、威门等企业,将成为这些企业未来的经济增长点。 |