中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

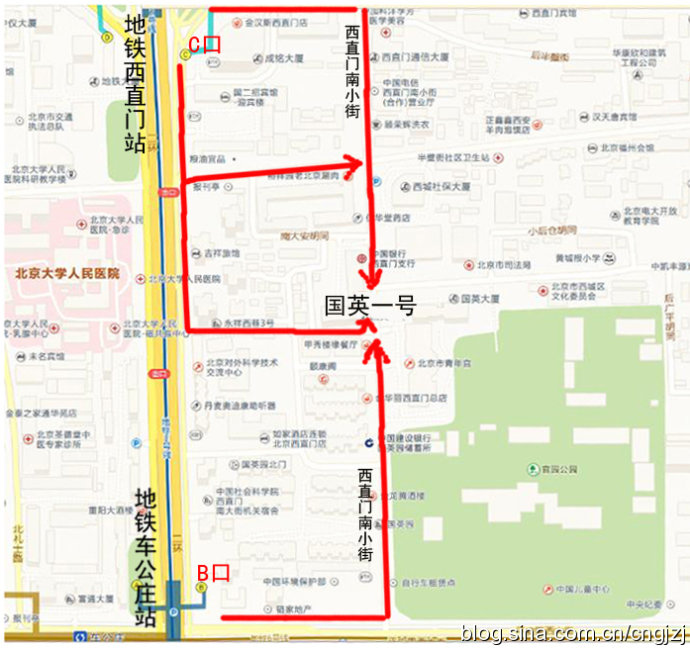

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2016年03月09日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

|

回归本源、基于临床、吸纳新知完善和重构针灸理论体系的思考 |

|

作者:刘保延 来源:世界针灸联合会原创 更新:2016-3-5

|

|

早在2000多年前,在《内经》时期系统的针灸知识体系已经形成。《内经》中已经较详细的论述了腧穴、针具、刺灸方法、适应范围、针刺操作方法、影响针刺效果的关键因素与针灸密切相关的经络系统、针灸的基本原理等。历代医家对针灸知识体系做出了不同程度的贡献,丰富了针灸医籍内容,但将针灸学提炼、升华,形成一个完整、独立的学科,还要归功于我国中医药高等教育。不同版本的针灸学的教材为针灸理论体系的系统化、为针灸知识点的学习掌握、为针灸的推广应用,都起到了很好的作用。 经过几十年的临床实践,越来越多的针灸工作者看到目前被广泛学习推广的针灸理论体系,过多的受到“大方脉”理论体系的影响,尤其在对疾病的认识中,基本上是将“大方脉”对疾病的认识照搬到针灸中,将适宜于中药的辨证论治方法应用于针灸的理法方穴中。导致所学所用脱节现象明显。尤其是束缚了思维模式,明显影响针灸治疗范围的扩大、疗效不断提升。 随着针灸的国际化,对针灸感兴趣的学科越来越多,研究的深度、广度不断扩展,针灸的许多临床应用方法得到现代医学、现代科学的研究,其机制、原理得到不同程度的揭示,并给这些传统的针灸疗法赋予了新的概念,明确了其临床适应范围、简化了使用方法,这些方法虽然源于针灸,但其理论解释已经完全不同于传统针灸理论,尤其是不同于“大方脉”的理论系,如“干针”疗法,是针灸“阿是穴”针刺的现代应用,尽管其所应用的针具、针刺方法、针刺部位都与传统阿是穴针刺雷同,但其从人体解剖学等入手,进一步明确了其治疗适应症、刺激点等,建立了不同于传统针灸理论的解释体系,所以就认为“干针”不是针灸了。我们认为任何一个学科都是不断成长的过程,其成长的标志不是时间,而是对本学科未知的解答和完善,在其发展过程中会由于“范式”的转换,而发生科学革命,产生学科的分化,但他也是在原有学科基础上的发展。尽管物理、化学、数学、现代医学与学科初期比较尽管都有了面目全非的变化,但仍然还是原有的学科。关键是原始的学科如何根据新的发现来完善、不断重构其理论体系。 鉴于此,完善、重构针灸理论体系,已经成为针灸持续发展的关键。如何完善、重构针灸理论体系,目前尚未形成一个共识性很高的框架,但我认为“回归本源、基于临床、吸纳新知”是关键。 “回归本源”,一则,是对古人的发明与发现、对传统理论要有敬畏之心,要充分尊重。二则,要充分认识和遵循针灸自身发展规律。要看到针灸是中医学一个重要组成部分,但由于干预方法不同,针灸与“大方脉”在维护健康、防病治病的途径、方法与机制方面有很大的差异;三则,以古代针灸医家发现并被后世大量实践所证明的针灸知识体系为基础,构建针灸的理论框架。如在《内经》时期已经形成的针灸知识体系:腧穴、经络、刺灸方法、针刺治神、针灸时机等。 基于临床,一则,要以临床疗效为导向,紧紧把握针灸理论体系是指导临床实践、帮助预测预后的有力工具,理论要为临床实践服务;二则,要以临床实践为核心,从中归纳总结、提炼升华产生针灸理论框架中的关键因素。如从针灸体表穴位刺激的角度对疾病进行分期、分类并于不同刺灸法进行联系;对每种刺灸法的手法、针刺疗程、电针频率、针刺时机、不同刺灸方法的区别等构建理论框架的关键因素。 吸纳新知,一则,要根据针灸临床实践,利用现代科技理念、方法,从不同角度对针灸的基本科学问题、效应机制、现代刺灸法等进行深入、细化的研究,不断的改进针灸方法,提升其疗效,解决临床问题。二则,要学习《内经》的方法,将多学科的研究成果及时的纳入中医针灸的体系,适时的对国内外针灸机制、生物学基础等基础研究的成果进行总结梳理、细化,并将已经证明的细化认识补充、完善到针灸理论框架与关键因素中去,使传统针灸理论体系在宽度和深度中均得到扩大。 完善和重构针灸理论体系,首先要充分认识其必要性和重要性,要解放思想、与时俱进,要“尊古不泥古”,要对古人的发明发现充分认识和尊重,但又要看到随着实践的积累、科学研究的深化,针灸的知识体系已经得到不断充实,新的、更加合理、更加结合临床应用的解释应该被及时的完善和必要的系统重构,其中“包容开放”是关键。 完善和重构针灸理论体系,是一项系统工程,是一个认真梳理、深入理解、仔细甄别、合理论述的结果。需要有科学的态度,要多学科有机融合,要学会用“现代话”来解释、阐述针灸的理论体系。 完善和重构针灸理论体系,是针灸发源地针灸人的历史责任、任务艰巨,需要有效组织。希望国内外的研究团队有机结合,并于将针灸提升为一级学科的工作相互呼应。 “针灸是中医方面精华之精华”,对针灸理论体系的完善和重构必将促进中医学的快速发展,使中医针灸在健康服务、在健康中国的建设中发挥更大作用! |