中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

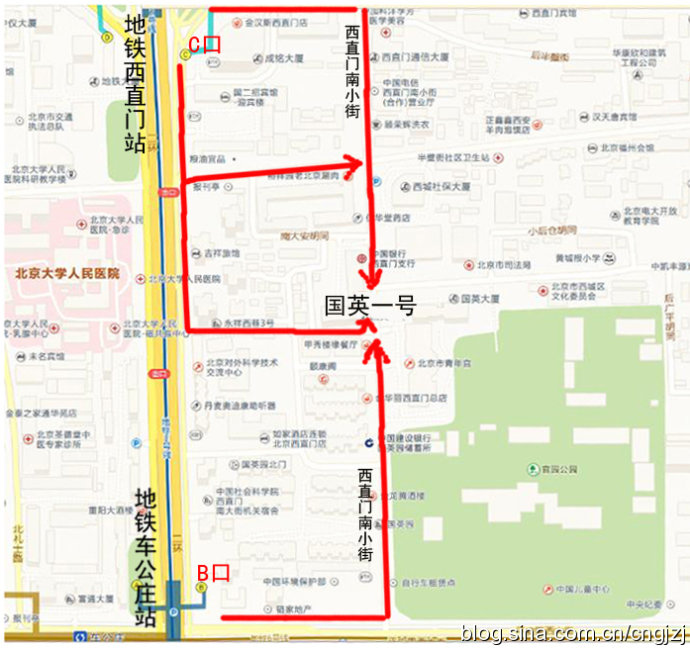

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2017年02月23日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

2月13日,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强给北京市房山区张坊镇张坊村乡村中医王金海回信的内容在本报刊发后,引发社会热议。本报记者专程赴房山采访王金海,为您讲述他们一家人传承中医药事业、服务当地患者、带领百姓致富的故事。

乡村中医王金海:局长给我回信了

时间:2017-02-23

来源:中国中医药报

作者:陈计智

“得知你开办的金海中医医院,用简便验廉的中医药服务一方百姓,指导农民种植中药材并进行收购,为增进基层人民健康福祉、帮助增收致富做出了积极贡献。我感到十分高兴,也感谢你为中医药振兴发展所作的努力”。2月10日,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强给北京金海中医医院院长王金海回信。回信内容刊发后,引发社会热议。

“真的没有想到!”王金海双手捧着回信,激动地说,“没有想到王国强局长工作那么忙,还给我回信了。”

从乡村医生破格提为副主任医师,王金海用了26年。26年前,在房山区张坊镇张坊村卫生室上班的第一天,他心里就想:“一定要用中医药治病救人,让村民少生病,守护他们的健康。”26年过去了,王金海用简便验廉的中医药服务,赢得了乡亲们的称赞。他获得原卫生部“全国优秀乡村医生”“全国先进医务工作者”等荣誉称号,还被评为“首都十大健康卫士”“文明北京新市民”“全国孝星”。

行医26载,视病人如亲人

这一天,王金海像往常一样驱车10公里,来到张坊镇南白岱村耿春书家。刚进门,坐在轮椅上的耿春书就微笑着向他招呼,“王医生,今天又来给我瞧病啦。”

“耿大娘,我今天就是来看看您的中风病怎么样了。这几天,您老身体可好?”王金海笑呵呵地说,拉起她的手把脉。

耿春书今年82岁,她说王金海是她的救命恩人,“自从我的中风病犯了以后,只能坐在轮椅上,生活很多时候不能自理。他每次都是上门给我瞧病,随叫随到,感谢王医生让我的身体一天天好起来了。”

“把病人装在心里。”这是王金海常挂在嘴边的一句话,也是他26年行医的准则。

出门诊时,王金海会把自己的名片放在桌子上,方便患者联系。他也会用心记录很多患者,特别是危重患者的联系方式和家庭住址,利用去村里巡诊的时间上门回访,为的就是让治疗更有效。

王金海的妻子张爱军也是一名乡村医生,她介绍,很多农村患者,家庭经济条件差,看病不及时,缺乏对病情的认知。为了解决这些问题,多年来,王金海倡导为患者提供减免惠民服务,即免出诊费、挂号费,免费咨询宣传,针灸康复费减半。

2016年,在北京市卫生技术系列高级专业技术职务任职资格评审考试中,王金海以优异成绩完成答辩,被破格提为副主任医师。如今,王金海的名声传遍方圆百里。除了张坊镇的村民外,北京城区、周边区县的患者也慕名前来就诊。在医院门诊跟随王金海抄方的张海洋说,王老师坚持为患者开小处方,降低患者就医负担,还对困难家庭减免医药费,每年为患者节省医药费用达50万元。

“工作量大些累些不要紧,只要为患者服务好,把患者的病治好,让他们少花钱,才不愧于医生这个称呼。”王金海的话质朴而真诚。

痴心公益,让老人安心养老

王金海不仅是一位心怀仁心的好大夫,还是一名公益路上的践行者。

2013年,在上级相关部门的支持下,王金海在张坊村原卫生室的基础上,建立了北京金海中医医院,引进社会资本,成立老年服务中心和残疾人康复中心,分为医疗区、日间照料区、康复区及机构养老区。2016年,北京市中医管理局将北京金海中医医院定为北京市中医药健康养老试点建设单位。

王金海说,开设养老机构,没想过要赚钱,只想把养老当成爱心事业来做。“只要对老百姓有好处、对患者有益的事情,我就要去做。”他不光这样说,也这样做。王金海为张坊辖区内有就餐服务需求的老年人,提供助餐等服务。

2月17日,王金海照常来到老年服务中心出诊。半小时的时间内,他从一楼到三楼,为患有中风病、面瘫、三叉神经痛等疾病的12名患者进行诊治,针灸治疗用掉的银针达293根。

“王医生每天都会准时为老人查房、治疗,风雨无阻,只要老人有需要,都会第一时间赶过来。”该院康复科员工宫鹏利说。

在以健康为中心开展优质服务的基础上,王金海制定老年人营养食谱,改善老年人的饮食结构。他在院内种植苏叶、桔梗等鲜草药作为食材,开发了四季养生菜,包括黄芪山药蒸米饭、桔梗泡菜、薄荷拌黄瓜、荆芥拌木耳等10余种养生食谱。老年服务中心的刘大爷说:“以前在家里吃的饭菜很单一,现在每餐膳食都科学搭配,这里的养生菜既美味又可口,真是吃出了健康。”

王金海开办老年服务中心以来,几乎投入了全部精力和财力,也遇到了诸多困难。但他说,无论遇到什么困难,都会为老百姓走好医养结合这条路,“不往后退,只要往前走,永远都有成绩。”

王金海1993年开办的张坊村卫生室现已发展成为集中医医疗、康复、养老为一体的综合性公益机构,以中医治疗手段为主,药房95%均为中草药。王金海发挥中医针灸、按摩等治疗优势,让患者少花钱、看好病。去年一年,王金海为3万人次患者提供诊疗服务,平均每天诊疗近百人。其中,农村患者占60%,城镇居民患者占40%。

带头种药,荒地野坡变“宝地”

种中药能致富,这是张坊镇老百姓过去想都不敢想的事情,现在却逐渐成为现实。

王金海在前几年种植中药材的基础上,借助医院的医疗平台,鼓励农民种药材。通过“医院+种植户”模式的推广应用,中药质量提高了,患者的认可度也越来越高,还带动农民致富。

“市场上有些中药含有金属残留,影响了疗效。”王金海说,可不能因为中药质量,影响了治疗效果,让患者失望。2011年,王金海响应北京市中医管理局“自植、自采、自用”政策,找到当地药农实地调研中药资源,采集山上的柴胡、远志、黄芩、穿山龙、益母草等野生药材,将中药苗移植到自家的田地里,进行人工管理,让药材达到应有的生长年限。

2015、2016两年,王金海自己种植并收获了10吨黄芪,并在河北省保定市唐县种植基地种植黄芩、桔梗等中药材40余亩,收购野生柴胡560千克、远志500千克、黄芩2000千克、桔梗500千克。对于常用中药饮片,王金海都是到产地去采购,与当地药农签订协议,指导他们种植无公害的药材,然后以市场价收购。

学会种植中药材的王金海,没有忘记带领乡亲们致富。2013年,他主动找到瓦沟村村干部,协调张坊镇农业科,购买了中药种子,种在村里的荒山野坡上,充分盘活了林下的空地资源。

“这里是大山深沟,气候高寒阴湿,非常适宜中药材生长,中药种植将一块块荒地变废为宝。”张坊镇瓦沟村村主任郭志仓说,“王金海向我们提供中药收购保护价,每亩地收入达3000元,丰厚的收益让村民干劲更足了,主动到山上开荒种植中药。”

目前,张坊镇瓦沟、三合庄、东关上村中药材种植面积达到了1000多亩,其中包括800亩黄芩和桔梗,300亩金银花。同时,王金海尝试开发当地中药材,将黄芩叶制作成黄芩茶、黄芪大枣茶等养生茶饮,实现中药材转化增值,备受患者青睐。