中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

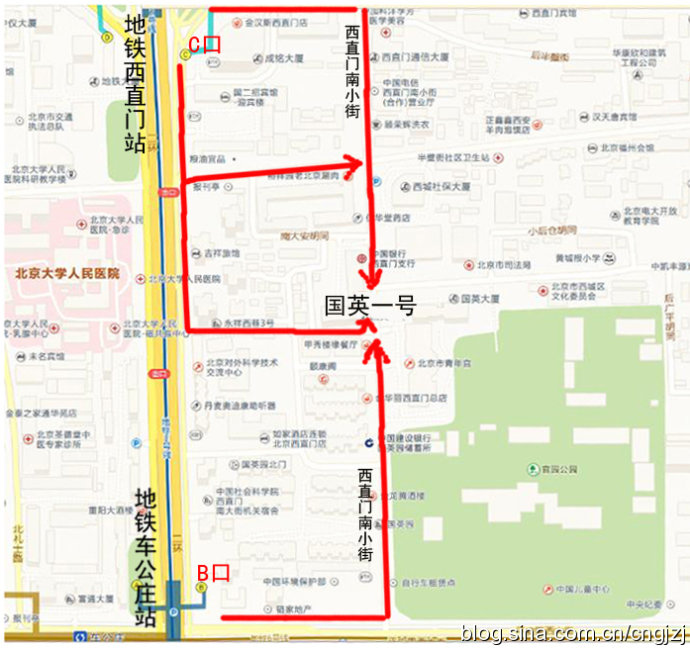

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2018年12月22日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

中医药:从潜心筑路到阔步前行

2018-12-21 健康报

据《健康报》报道 以望闻问切诊病,以天人合一的哲学思维组方,以漫山遍野的花草为药,诞生于中国的中医药承载着先民的智慧和浪漫。改革开放40年来,中医药经历坎坷,更在党和国家的重视、支持下,克服困难、潜心开拓现代化发展道路。

科研迎来高光时刻

2015年10月5日,还在享受国庆假期的中国人迎来一个震撼喜讯:中国中医科学院研究员屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖。这是我国医学界迄今为止获得的最高奖项。当屠呦呦、青蒿素、诺贝尔这几个关键词关联在一起时,人们不禁重新打量中医药这片印象中落后、守旧的科研自留地。

中国中医科学院中药研究所研究员、青蒿素研究中心学术委员会副主任委员廖福龙是这段历史的见证者。“1979年,我国一篇英文版对外宣传文章介绍了抗疟药物青蒿素的故事,马上引起了外国研究者和医学专家的重视。1981年10月,世界卫生组织专家来华召开青蒿素专题国际会议。屠老师以《青蒿素的化学研究》为题第一个作报告。专家们认为,青蒿素的发现不仅增加了一个抗疟新药,更重要的是发现了这种化合物的独特化学结构,为设计合成新的抗疟药物提出方向。”廖福龙回忆,此后英国、美国、法国、荷兰、瑞士等十几个国家的科技人员开始从事青蒿素的进一步研究。

“改革开放让中医药从实验室走向临床,从中国走向世界。”廖福龙说,改革开放40年,中医药科研经受坎坷、一路追赶,在国家一轮轮规划、项目支持下,取得成果、建立自信。从人们眼中的两根手指一根针,到现在现代化的电针、智能化的四诊仪及基于大数据的诊疗辅助设备;从传统的煎、炒、炙、煅,炮制粗大黑的丸散膏丹,到全流程的现代化制药工艺、精准到分子生药学的科研……中医药科研传承深挖潜力、创新驱动发展,带给人们许多惊喜。

中医人才代代传承

2009年6月19日,78岁的安徽老中医李济仁走进北京京西宾馆,迎接自己职业生涯的荣耀时刻——新中国成立以来的首届国医大师表彰。

30名国医大师全部从事中医临床或中药工作55年以上、中医药理论造诣深厚、学术成就卓越、在群众中享有极高声誉。座谈会上,当被问及对中医药发展有什么想法和意见,老人们的建言出奇地一致——鼓励年轻学子学经典,重临床,不断继承创新。

和绝大多数首届国医大师一样,李济仁的学医之路始于师承。教育不发达的年代,老中医用手把手、面对面、一对一的带教,慢慢地、少量地“磨”人才。但随着人口的激增、医疗保健需求的井喷,这样的培养模式显然难以满足需求。新中国成立后,院校教育起步,并在改革开放后迅速发展。第二届、第三届国医大师中,出身院校教育的名老中医越来越多。

“这40年来中医药人才的培养取得了很大成就,现在基本上每个省都有中医院校,全面覆盖本科、硕士、博士等学位教育。”中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦说,“中医教育体系的建立使中医药人才培养规模与40年前不可同日而语。与此同时,强调师承教育,读经典,重实践。”黄璐琦在从事分子生药学研究的同时,拜在国医大师、著名中药专家金世元门下,汲取着传统中药大师的宝贵经验。今年,国家中医药管理局发布《关于深化中医药师承教育的指导意见》,进一步完善中医药教育模式。“改革开放40年为中医药的传承与发展提供了天时地利人和的大好时机。”黄璐琦说。

提升服务惠及老幼城乡

中医药服务的根在基层。在我国医疗条件极度落后的年代,中医药利用一根针、一把草拖拽着人们脆弱的生命筚路蓝缕,砥砺前行。人民群众从生命相托中,和祖国医药结下深厚的感情。

改革开放后,国家建设7个中医基地,保障高层次人才培养和高水平诊疗机构建设。同时深耕基层,为基层中医药服务能力建设开疆拓土。1986年10月,卫生部召开全国县级中医医院工作会议,第一次提出普及县级中医医院或者民族医院的目标,要求中医医院必须突出中医特色,用中医中药为人民服务。这是新中国成立以来,我国第一次专门研究部署县级中医医院建设发展的重要会议。几年以后,我国2000多个县绝大多数有了中医医院。

此后,城乡中医药服务能力建设开始步入正轨。2011年,我国首次在全国范围内开展中医现状调查。结果显示,全国医疗机构中,能够提供中医医疗服务的占59.6%,全国中医药人员共51.74万人,每万人口有中医师3.06人,全国中医门急诊年总服务量9.07亿人次。针灸、推拿等中医疗法在81.7%的社区卫生服务中心和65.6%的乡镇卫生院推广使用。

而针对调查发现的中医药发展的突出问题,如城乡基层中医医疗服务网络不够健全、中医特色服务能力参差不齐、各地扶持中医药措施差别大、补偿机制尚未建立和完善等,新一轮的国家支持迅速跟上。一方面,基层中医药服务能力提升工程持续展开、成效显著。据不完全统计,除中央投资以外,仅2016年和2017年,各省用于行动计划的专项资金达216.4亿元。2017年年底,全国已有98.2%的社区卫生服务中心、96%的乡镇卫生院、85.5%的社区卫生服务站、66.4%的村卫生室能够提供中医药服务,极大地方便了群众就近就医。另一方面,《中医药法》于2017年7月1日实施,一揽子配套政策、文件陆续出台,为中医药发展提供法律保障。

“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好,在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。”习近平总书记在中国中医科学院成立60周年贺信上的期待,正一步步变为现实。