中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

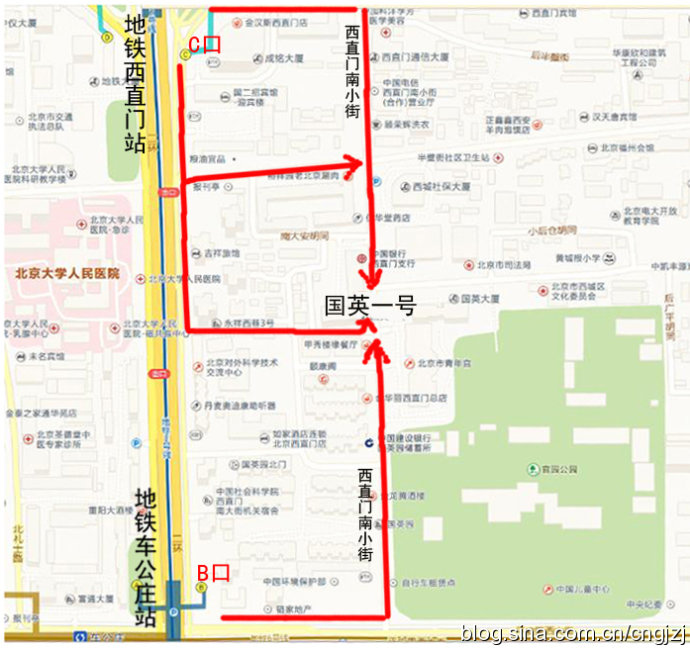

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2011年07月04日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

论“中和”

□ 朱明 北京中医药大学

中和,即中庸。孔子在《中庸》提出:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”老子《道德经》上说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。 医道之中和,源于《内经》。“至真要大论”篇说:“谨察阴阳所在而调之,以平为期,正者正治,反者反治”。这里的“平”,即是“阴平阳秘”,是指平衡,平衡也就是平和。《素问·六微旨大论》:“上下之位,气交之中,人之居也。”这是由空间上下而言中。同篇又说,“少阳之上,火气治之,中见厥阴……”等,是从标本中气而论中。另《素问·五常政大论》:“根于中者,命曰神机,神去则机息;根于外者,命曰气立,气止则化绝。”这是由表里内外而言之。可见《内经》之“中”,内涵时、空、现象,寓意很深。

宋儒于“中庸”之意多有阐发,这是当时学者们所讨论的核心话题之一。理学大师程颢曾云:“不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。”宋代理学盛行,而理学又是当时一切学科的基础,为当时科学文化的发展提供了宇宙观与方法论。四大发明在宋朝基本形成,那时我国的科技文化水平也居世界前列。在宋代理学的启发下,金元时期新学肇兴,著名学派纷沓而至,医药理论不断创新。

北宋著名的科学家沈括(1031年-1095年),其名著《梦溪笔谈》中就载有诸多医药学内容,如天竹黄、金樱子、莽草等,其中还论述到汤、散、丸的功效;最有趣的是他对水丹和春分、秋分关系的描述:“日月各有进退节度。予不得其详。推此可以求养生治病之理。如仲春之月,划木奋发,鸟兽孳乳,此定气所化也。今人于春、秋分夜半时,汲井水满大瓮中,封闭七日,发视则有水花生于瓮面,如轻冰,可采以为药;非二分时,则无。此中和之在物者。以春、秋分时吐翕咽津,存想腹胃,则有丹砂自腹中下,璀然耀日,术家以为丹药。此中和之在人者。”沈括这里试想说明“中和”之在人,不仅可以养生疗疾,而且基于天人相合之理,人诚可通达造化之妙。

中医药对于“中和”之学最大的发现莫过于气味理论,而对气味理论贡献最大者是金代的张元素及其所缔造的易水学派。张氏在《医学启源》中把中药植物与五个季节联系起来进行划分,形成了著名的“药类法象”,即风升生、热浮长、湿化成、燥降收与寒沉藏,其中“湿化成中央”按张氏的解释,即为平和之类:“戊土本气平,其兼气温凉寒热,在人以胃应之;己土其本味淡,其兼味辛甘咸苦,在人以脾应之。”所以,气味平淡、应于脾胃(往往兼甘入脾胃),这些才是汤液本草派医家自古而今筛查与遴选食物的重要原则。

所以,气味甘平无毒的植物往往被选为理想的食品,如稻、黍(黄米)、麦、菽(豆类)、玉米、土豆、山药等。食物品种与天然药用植物重要的区别之一在于偏性的强弱,气味强则为药,气味中和者为食,安身之本资于食,祛病疗疴则用药。至于气味的强弱程度,张元素是用厚薄来划分的,故而有味之薄者、气之薄者、气味俱厚、气味俱薄、气轻味厚等情况。我国明代著名的大医药学家李时珍对张元素景仰推崇备至,称其”大扬医理,《灵》、《素》之下,一人而已。”

与沈括同时期的西方传统医学的巨匠——中东医圣阿维森纳(980年-1037年)在其著名的《医典》第34条里有着这样的记述:“在所有的人种中,那些居住在昼夜平分线(即春秋分线)之间的人要比其他人群更接近理想的均衡配属;居住在昼夜平分线之间,并且远离山区、大海的人,又要比其他人更接近理想的均衡”。因此,阿维森纳便得出结论说:“当人们一旦生活在昼夜平分线区域,而他们的身体状况近乎完美。”这是《医典》当中一段关于环境与医学关系的论述。众所周知,生活在昼夜平分线区域的人群所经历的四季更迭变化的周期相对比较均匀,所以这部分人群的体质易于趋于平和。阿维森纳是基于四行体液学说来探讨平和人群的配属均衡性的,而中医学以《素问·阴阳二十五人第六十四》中的六经和五行人为依据,划分人群体质。

人类对“中和平淡”的认识,既有着许多共通之处,又有很大程度的区别。我们在研究时,不要仅限于解读某人、某一方面的发现,还必须将其还原到当时学术的主体框架中去,考量其发明、发现的科学前提与预判,进而对其做出整体的评价;同时,还要注重不同的文化所产生出的结论往往不同,异种文化思维的凝聚与碰撞经常是科学思想的源泉。